パワハラ(パワーハラスメント)を再考してみる

はじめに

パワハラ(パワーハラスメント)、労務管理に携わっていると耳にしない日はないほどよく聞く言葉になりました。

もちろんパワハラはいけないことですが、なんでもかんでも「パワハラだ!」と過剰に騒ぎ立てる従業員がいることも散見されます。

このような状況は企業秩序を乱し、運営が停滞し、次世代を担う若手が役職者(マネジメント)を望まず適正配置が困難になるなどの課題を引き起こします。

今回はいま一度パワハラの定義や具体的な違いをおさらいしてみようと思います。

法律上のハラスメント

インターネットニュースをはじめテレビの情報番組などで「○○ハラが~」という発信がされていることもあります。

この点については、無視をしていいということではありませんが、対応の優先順位は高くありません。

なぜなら、法律上で定義されているハラスメントは次の3つしかないからです。

・パワハラ(労働施策総合推進法)

・セクハラ(男女雇用機会均等法)

・マタハラ(育児・介護休業法、男女雇用機会均等法)

氾濫する情報に踊らされることなく、まずはこの3つに正面から向き合い、対応を講じていくことが重要です。

パワハラの定義

法律で定義されているということは、防止対策に取り組むことが企業の義務でもあります。

既に一度は目を通したり、耳にしたこともあると思いますが、あらためて法律上の定義を振り返ってみましょう。

職場において行われる

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者の就業環境が害されるものであり、

①から③までの要素を全て満たすもの

とあります。おそらく「わかるようでわからない...」「もう少し具体的に...」と思う方が多いのではないでしょうか。

(様々な要素をコンパクトに表現しようとするとどうしてもこのようになってしまうのです...)

それぞれのポイント(マーカー部分)については多くの専門家が解説していますので、敢えて少し違う視点で考えてみたいと思います。

「厳しい叱責」と「パワハラ」

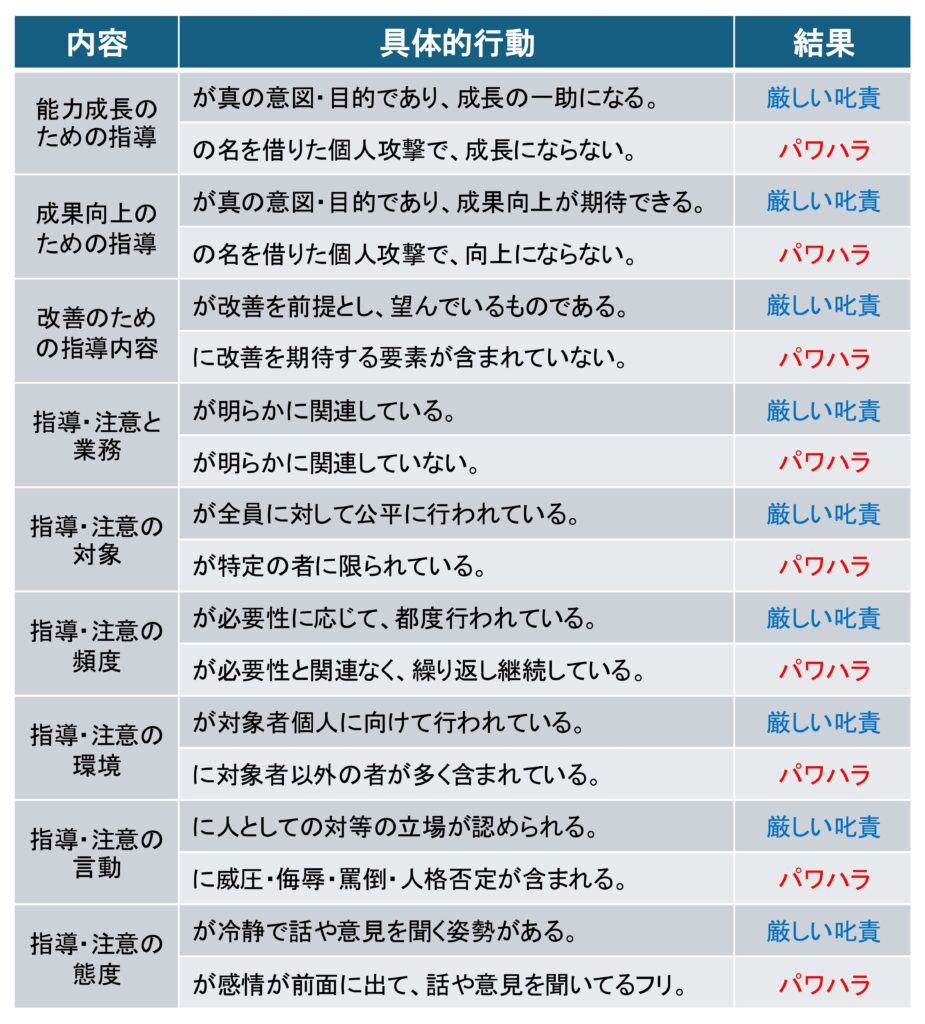

重要なポイントとして「厳しい叱責」と「パワハラ」は異なるということです。

人の育成や事業の運営にあたり、ときには厳しい叱責が必要になることもありますし、厳しい叱責自体が否定されている訳ではありません。

つまり「厳しい叱責」と「パワハラ」の違いはある程度区分することができるということです。

その区分を役職者(マネジメント)の方々に周知徹底しておくことで一定の抑止効果を得られるものと考えます。

※「厳しい叱責」というのは、具体的行動に加えて状況、間関係、業種・業態などの様々な要素の総合判断で厳しい叱責という判断に留まるであろうということです。

おわりに

予防の段階ではハラスメントの怖さだけでなく、具体性を従業員に伝えていくことが大切です。

今回このようなコラムにしたのは、人の記憶は必ず薄れてきてしまい、重要なことは定期的に確認することが記憶の定着につながることを啓発する目的があります。

今回のコラムをお読みになった方々が「そういえば」「もう一度見直してみよう」と思って頂ければ幸いです。

いずれハラスメントがあった場合の対応についてもコラムにしたいと考えています。